В начало

> Публикации

> Статьи

Николай Гоголь: "Гей в себе" или первый русский метросексуал?

|

Николай Гоголь (1841 год)

|

Кто знает, откуда взялся в русской литературе и российской жизни

Гоголь?

Кто может доподлинно объяснить, кем он был - этот набор пестрых стеклышек, по собственному разумению складывающихся при каждом новом встряхивании в совсем не схожий с прежним и ничуть не объясняющий ни его, ни того, что появится следующий раз, новый замысловатый, завораживающий рисунок.

Некоторые западные русисты и очень немногие российские литературные критики усматривают в нем гея - по-видимому, непробужденного и, хотя внутренне им осознанного, но принятого ли?

Весь эмоциональный мир Гоголя был ориентирован на мужчин: в раннем детстве на младшего брата Ваню, с которым они были неразлучны и дома, и в классах уездного училища в Полтаве, позже - на приятелей по Нежинской гимназии. С некоторыми из них - Сашей Данилевским, Колей Прокоповичем, Ваней Пащенко, перебравшимися по ее окончанию в Петербург на чиновную и офицерскую службу, - Гоголь продолжал общаться всю жизнь, пытаясь воспроизвести тот идеальный образ отношений с мужчинами, который сложился у него в безмятежные годы юношеской влюбленности. Именно там, в Нежине, состоялся и его первый триумф - в блистательно сыгранной на сцене родной гимназии роли фонвизинской г-жи Простаковой. Ее сына, недоросля Митрофана, об руку с Гоголем играл Нестор Кукольник, будущий автор необыкновенно популярных в середине века романтических и патриотических пьес, Стародума - будущий дипломат, автор знаменитых путевых заметок о Ближнем Востоке Константин Базили, а Софью - не раз выступавший в женских ролях обаятельный и нежный милашка Данилевский, с которым Гоголь, спустя два года, будет делить петербуржское жилье, а потом путешествовать за границей.

Гимназист Никоша - так его звали дома - не был всеобщим любимцем: светлые, прямые до плеч волосы, вытянутое лицо и бросающийся в глаза длинный нос придавали его облику лисьи черты, шею бороздили шрамы от перенесенных в детстве болезней; желчный, насмешливый, умный, он, по словам Данилевского, без конца "выкидывал колена", во многих рождал неприязнь к себе и в пятом классе сумел получить "единицу за неопрятность, шутовство, упрямство и неповиновение".

В острословии Гоголя превосходил тогда лишь Герасим Высоцкий, окончивший гимназию двумя годами ранее него; именно к нему Гоголь испытывал привязанность, граничившую с обожанием. Герасим, глаза которого не терпели яркого солнечного света, был вынужден носить парасольку, маленький зонтик, и выслушивать на этот предмет беспрестанные насмешки гимназистов. Острые и безжалостные отповеди Высоцкого покорили Гоголя, и многие его шутки обессмертились в "Вечерах на хуторе близ Диканьки"; 16-летний Гоголь следовал за Высоцким неотступно, провел у больничной койки "милого Герасима" не один день, а потом, после его переезда в столицу, вознамерился отправиться вслед за другом и писал ему в Петербург:

"Много времени кануло со дня нашего разрознения… Без радости и без горя, в глубоком раздумьи стоял я над дорогою жизни, безмолвно обсматривая будущее. Тайны сердца, вырывающиеся на лице, жадные откровения, печально опускаются вглубь его, где такое же мертвое безмолвие... В душе залегла пустота, но ты меня высвободил из мертвого усыпления. Я ничего теперь так не ожидаю, как твоих писем. Они – моя радость в скучном уединении. Я теперь все тот же, как и прежде: веселый, преданный тебе, с виду холодный, но в сердце пламенный к чувствам… Часто среди занятий удовольствие (они иногда посещают и не совсем забыли записного их поклонника), мысленно перескакиваю в Петербург: сижу с тобой в комнате, брожу с тобою по бульварам, любуюсь Невою… Короче, я делаюсь ты… Люблю тебя еще более чем прежде, и спешу соединиться с тобой… Меня восхищает, когда я подумаю, что там есть, кому ждать меня, кому встретить родным приветствием и облеснуть лицо светлой радостью. Означились мне на сердце также и друзья-приятели твои… Я желаю знать тебя в кругу твоих друзей, где не скрываешься и где ваши занятия всегда радостны…"

Именно такую, предельно высокую ноту, брал живший, по словам В.Брюсова, "в мире сменяющихся иллюзий" Гоголь в отношениях с людьми, к которым испытывал любовь, "воспринимая все в преувеличенном виде, рассматривая все его пределе". В начале 30-х гг. Гоголь был известен всей России, однако очень немногие могли сказать, что знают его лично. Внешне "несообщительная натура и неразговорчивость" его быстро охлаждали восторг многих, но тем, кому довелось с ним сдружиться, являлась возможность испытать, как остро переживал Гоголь чувства.

"Боже мой, если бы ты был богат, - писал Гоголь из Рима в Париж очаровательному и лихому "душеньке-бесстыднику" Саше Данилевскому, - я бы желал… чего бы я желал? Чтоб остальные дни мои я проводил с тобой вместе, чтобы приносить в одном храме жертвы, чтобы сразиться иногда в биллиард, после чего - как - помнишь? - мы игрывали не так давно… и какое между нами расстояние. Я играл потом в биллиард здесь, но как-то не клеится, и я бросил".

Тогда друзьям было под тридцать, но они не были женаты, и Данилевский, отвечая другу, рассказывал о каком-то гарсоне в ресторации, Филиппе, который "явился с большим серебряным кофейником, без сомнения pui demandato da noiche le belle putto" ("более желанным для нас, чем красотки"). Впору, по примеру цитировавшего это письмо Константина Ротикова, задаться законным вопросом: то есть, если кофейник "более желанен, чем красотки", то зачем переходить на итальянский язык? Да и вообще, какое тут сравнение? Но если речь идет о гарсоне Филиппе… ну, тогда, конечно же, все ясно!..

Но сердечное согласие друзей разладилось-таки: Данилевский вдруг женился, ревнивец-Гоголь взялся было грубовато поучать его премудростям семейной жизни, но тот вспылил - и отношения прервались… Правда, ненадолго: вскоре парочка помирилась, но размолвка обоих тревожила: "Мы приближаемся к тем летам, когда уходят на дно глубже наши живые впечатления и когда наши ослабевающие, деревенеющие силы, увы, часто не в силах вызвать их наружу так же легко, как они прежде всплывали сами, почти без зазыву. Мы ежеминутно должны бояться, - заклинал друга Гоголь, - чтобы кора, нас облекающая, не окрепла и не обратилась, наконец, в такую толщу, сквозь которую им в самом деле нельзя будет пробиться…"

Их отношения, конечно, восстановились. Ничье появление никогда не производило на Гоголя такого "волшебного действия", никому не удавалось рождать в нем такого "отрадного настроения", как Саше Данилевскому. И ему, как никому, было позволено шутить над гоголевским одиночеством: годы спустя Данилевский посмеивался, что у Никоши-де наверняка в Ницце амурные дела с Александрой Смирновой-Россет - с которой они, кстати сказать, напару познакомились в Париже в 1837 г., - на что тот отвечал с усмешкой: "Трудно тому, который уже нашел то, что получше, гоняться за тем, что похуже…"

Именно Россет впоследствии откровенно описывала привязанность Гоголя к молодому графу Иосифу Виельгорскому… С ней Гоголь, по-видимому, и впрямь сошелся довольно близко - настолько, что в одном из писем назвал ее "мой прекрасный брат…" Мой прекрасный брат… Единственной женщиной, с которой юный Гоголь вел переписку в течение всех семи лет, проведенных им в Петербурге, была его мать. В Риме в окружении женщин писатель всегда становился подобием бесплотного религиозного гуру - как в переписке с той же Россет или, например, с Надеждой Шереметьевой, - сердился и досадовал на до одури предсказуемых бабников и не был в силах скрыть своей раздраженности и разочарования в податливости мужиков колдовским женским чарам: "Мой рослый, крепкий, охочий до баб Соболевский!" - с упреком - отчаявшись, видать! - писал Гоголь их с Пушкиным общему приятелю поэту Сергею Соболевскому накануне своего отъезда из столицы…

|

Иосиф Вильегорский, эскиз работы Александра Иванова

|

Скорая женитьба, судя по всему, грозила в начале 30-х гг. отобрать у Гоголя еще одного сердечного друга - ректора Киевского университета св.Владимира Мишу Максимовича, поселиться к которому, планируя занять кафедру всеобщей истории в том же университете, некогда Гоголь намеревался: я возьму тебя с собой на берег Псела, где мы нагишом будем принимать солнечные ванны и плескаться, а потом женю тебя на хорошенькой девице - на самой привлекательной, писал 25-летний Гоголь ему, 30-летнему…

Перебраться в Киев писателю было, увы, не суждено; в 1836 г. Гоголь уехал за рубеж и надолго остался в Риме, где в его жизнь влились Александр Иванов и Иосиф Виельгорский.

Сын академика исторической живописи, с 11 лет учившийся с братьями в классе своего отца и получивший золотую медаль Академии художеств за дипломную работу, 24-летний Александр Иванов отправился в 1830 г. в Италию и вернулся домой лишь за три месяца до смерти, в 1858 г., вместе со своим знаменитым полотном "Явление Христа народу".

Женщин в жизни Саши Иванова не было; его творческий мир был "населен" только юношами - обнаженными или почти... Иванов писал с натуры; Гоголю он как-то сообщал, что "располагает отправиться в Перуджию для наблюдений купающихся в Тибре лучшего класса людей, ибо в Риме купальни устроены в виде кабинетов, где ни щелки не оставляется для глаза наблюдательного…"

Одна из самых известных его работ, созданная в первые же годы "римских каникул", - картина "Аполлон, Гиацинт и Кипарис", - описана Ротиковым, большим мастером высмотреть на невинном холсте неожиданную "темную щетинку на лобке и туго налитой член", кратко и энергично: "Не знаешь, что пленительнее - задорная пипочка Кипариса, бросающая деликатную тень на бедро, или же драпировка, под которой угадывается таинственное лоно меж крутыми уступами лядвей. Правая рука Аполлона на бедре Гиацинта, левая обвивает шею Кипариса, который одной рукой удерживает ее на плече, другой же, по-видимому, поглаживает себя по животу, курчавая его голова уютно поместилась под мышкой покровителя".

Новые римляне Иванов и Гоголь сошлись. Федор Иордан, художник-гравер, знавший обоих приятелей, писал: "Иванов был странная личность: он всегда улыбался и в Гоголе видел какого-то пророка… В Риме у нас образовался свой особый кружок. совершенно отдельный от прочих русских художников… центром же и душой всего был Гоголь, которого мы уважали и любили. Про свои работы ни Гоголь, ни Иванов – эта неразлучная парочка – никогда не разговаривали с нами. Впрочем, может быть, они про них рассуждали друг с дружкой наедине, когда нас там не было". Никоша отзывался об Иванове очень тепло и высоко ценил его работы; его проникновенное эссе о друге можно прочесть в "Выбранных местах из переписки с друзьями".

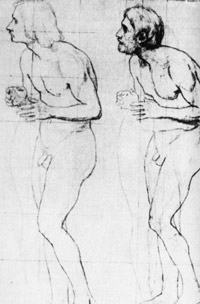

С легкой руки мемуариста, издателя сочинений Пушкина Павла Анненкова, знакомого с едва ли не со всем миром русского зарубежья того времени, принято считать, что дружба Гоголя и Иванова ограничивалась совместными посещениями остерии "Заяц", популярной у русских художников, живших в Риме, да карточной игрой в квартирке писателя на улице Феличе. Может, так оно и было, тем более, что Анненков одно время сам жил в этой же квартире, переписывая под диктовку Гоголя "Мертвые души". Возможно, было иначе… Трудно отделаться от ощущения… Тем более, что среди сотен этюдов к "Явлению Христа народу" есть наброски обнаженной фигуры Гоголя и портрет юного графа Иосифа Виельгорского, о влюбленности Гоголя в которого Саше Иванову было, конечно же, не понаслышке известно.

Был еще некто Михаил Тамаринский, молодой архитектор из числа "русский римлян", о необыкновенных чувствах Гоголя к которому написали в мемуарах и Анненков, и Иордан... Кажется, тут впору цитировать вслед за Ротиковым строчки из гоголевской новеллы "Ночи на вилле":

"Они были сладки и томительны, эти бессонные ночи. Он сидел больной в креслах. Я при нем. Сон не смел касаться очей моих. Мне было так сладко сидеть возле него, глядеть на него… "Изменник!", - сказал он мне. - "Ты изменил мне" - "Ангел мой, - сказал я ему. - Прости меня. Я страдал сам твоим страданием, я терзался эту ночь"… Я поцеловал его в плечо. Он подставил свою щеку. Мы поцеловались. Он все еще жал мне руку…" Это, собственно, по мнению Ротикова, и не сочинение даже, а дневник истинного происшествия!.. Истинного происшествия?..

"Истинным происшествием" в жизни Гоголя стала встреча с Виельгорским.

|

Николай Гоголь. Эскиз к картине ''Явление Христа народу'', 1840-е годы

|

23-летний Иосиф, сын графа Михаила Юрьевича Виельгорского, мецената-барина польских кровей, музыканта и композитора, которого Роберт Шуман назвал однажды "гениальнейшим из дилетантов", появился в Риме в 1838 г. в свите наследника престола, великого князя Александра Николаевича, будущего императора Александра II. Он с малолетства был среди детишек, избранных для совместных игр с цесаревичем. У молодой графа Иосифа была чахотка; болезнь его во время путешествия обострилась, и он угасал на римской вилле княгини Зинаиды Александровны Волконской. Знакомство с ним Гоголя, завсегдатая ее салона, к тому времени уже два года жившего в Риме, превратилось в истинную взаимную страсть, и полгода, проведенные ими вместе, стали для обоих самым счастливым периодом жизни.

Они оба нуждались друг в друге, оба осознавали краткость этого мига… Гоголь писал Марии Балабиной, которой в начале 30-х гг. в Петербурге давал уроки: "Я провожу теперь бессонные ночи у одра моего друга Иосифа Виельгорского… Вы, без сомнения, не знали ни прекрасной души его, ни прекрасных чувств его, ни его сильного, слишком твердого для молодых лет характера, ни необыкновенного основательностью ума его… Я живу теперь его умирающими днями, ловлю минуты его… Его улыбка или на мгновенье развеселившийся вид уже для меня эпоха, уже происшествие в моем однообразно проходящем дне… Бедный мой Иосиф! Один единственно прекрасный и возвышенно благородный из петербургских молодых людей, и тот!" Гоголь буквально не отходил от его постели, а после его смерти многие годы поддерживал тесные отношения с его матерью и сестрами.

Среди друзей из этой любви тайна не делалась. В Русском музее и Третьяковской галерее хранится множество эскизов портретов Гоголя и Виельгорского к "Явлению Христа" Иванова, собиравшегося поместить их нагие фигуры ближе остальных к мессии. Один из наиболее известных из них, по сути, завершенный портрет графа Иосифа - это зарисовка головы юноши, подготовленная для этого полотна, ставшая известной благодаря случайному приобретению ее Николаем Машковцевым на одной из бесчисленных в 30-е гг. распродаж предметов старины.

Этим планам Иванова сбыться суждено не было... В 1841 г. им был написан портрет Гоголя и, по просьбе самого писателя, две его копии в подарок поэту Василию Жуковскому и издателю Михаилу Погодину. Несмотря на никошины просьбы не выставлять портрет на публике, погодинский экземпляр в 1844 г. дважды репродуцировался, стал безошибочно узнаваем и потому - как и портрет Виельгорского - в окончательном варианте "Явления Христа…", созданном более десяти лет спустя после этого, остаться, безусловно, не мог... Гоголь Погодину обмана не простил и на экземпляре "Выбранных мест из переписки с друзьями", ему подаренном, сделал такую надпись: "Неопрятному и растрепанному душой Погодину, ничего не помнящему, наносящему на каждом шагу оскорбления другим и того не видящему, Фоме Неверному, близоруким и грубым аршином меряющему людей, дарит сию книгу, в вечное напоминание грехов его, человек так же грешный, как и он, и во многом еще неопрятнейший его самого"

В первой половине 40-х годов Гоголя многое связывало с поэтом Николаем Языковым.

Впервые о встрече с Гоголем 36-летний Языков упомянул в одном из писем родным летом 1839 г.: "С ним весело. Он мне очень понравился и знает Рим как свои пять пальцев". Сам же Гоголь воспринимал Языкова серьезнее и интимнее; в 1847 г., отвечая Сергею Шевыреву на известие о его смерти, Гоголь писал: "Я получил твое письмо с известием, что Языкова уже не стало. Итак, эта небесная, безоблачная душа уже на Небесах! Из всех моих друзей у него больше других было тех некоторых особенностей, какие были и в моей природе, которых он не обнаружил, однако ж, ни в сочинениях своих. ни в ни даже в беседах с другими и которые были причиной, что между нами было тесное дружество. Наши мысли и вкусы были почти сходны. Но разум и чистота младенчества, каких у меня не было, светились в одно и то же время в его словах. Как он был добр ко мне и как он любил меня!"

Никоша рассказывал, что, когда они вместе с Колей Языковым жили за границей, вечерами, ложась спать, они забавлялись "описанием разных характеров и засим придумывали для каждого характера соответственную фамилию. "Это выходило очень смешно", заметил Гоголь". Смешно? Да, без сомнения, смешно... Но хотел ли довольствоваться Гоголь только этими, "характерно-фамильными", забавами у постели того, о ком у него самого давно сложилась вполне определенная, "несокрушимая уверенность"?..

|

А. Орловский. Портретный шарж. Тушь, перо. Перв. четв. XIX в.

|

"Несокрушимая уверенность"… О ней осенью 1841 г. Гоголь писал Языкову из Дрездена: "Прежде всего посылается тебе с почтою куча поцелуев, а что в них, в сих поцелуях, заключено много всего – ты и сам знаешь… Думалось о тебе, и все мысли о тебе были светлы. Несокрушимая уверенность насчет тебя засела в мою душу, и мне было слишком весело, ибо еще ни разу не обманывал меня голос, излетевший из души моей… Обнимаю и целую тебя и сгораю нетерпением то и другое произвести лично"

Но Языков - вот упрямец! - никак не хотел понимать - или принимать? - чувств влюбчивого Никоши и писал, то ли притворно, а может и в самом деле недоумевая, брату о нем: "В Гоголе чрезвычайно много странного, - иногда даже я не понимал его, - и чудного, но все-таки, он очень мил, обещался жить со мною вместе, то есть, на одной квартире, по возвращении моем в Москву". "Обещался жить на одной квартире" - как с Сашей Данилевским, Осей Виельгорским, Мишей Максимовичем… Возможно, Языков и впрямь не был в силах обнаружить в своей природе "некоторых особенностей", относительно которых у Гоголя сомнений не оставалось. Впрочем, у Никоши не оставалось сомнений и о своих собственных устремлениях к милому душке-тезке…

Нежность между мужчинами была по представлениям того времени явлением обыкновенным и совсем не обязательно коренилась в гомоэротизме. В случае с Гоголем было иначе; он поэтизировал романтичное мужское братство, страстную дружбу и удивительную красоту мужского тела; его перу принадлежат необыкновенно откровенные и эмоциональные признания в любви и желания близости к мужчинам. Однако, принять свою сексуальность Гоголь не мог, ему что-то мешало, заставляло подавлять страсть - и это, наверное, не столько боязнь общественного осуждения, сколько мастерски возведенные и возлелеянные самим собою же внутренние барьеры; этого не допускала его глубокая религиозность, да и в целом его сложная, противоречивая натура.

Гоголевская гомосексуальность - это, скорее, довлеющее эмоциональное отношение к мужчинам и вполне определенная, осознанная антипатия к женщинам, чем реальная физическая сексуальность. Быть может, Гоголь до самой смерти не знал любви - этого, по его словам, "первого блага на свете"? Этим можно было бы объяснить многие особенности его характера и творчества. Гоголевские мысли о демонической природе красоты и гибельности любви основаны, по мнению Мочульского, на личном психологическом опыте: "он испытывал ужас перед любовью, предчувствуя ее страшную, разрушительную силу, над своей душой. Натура его была так чувственна, что пламя превратило бы его в прах в одно мгновенье".

Поглощенный темой морального в искусстве и жизни, Гоголь не только теоретически, но и всей своей личностью мучался над темой о соотношении религии и культуры. По словам Зеньковского, именно он впервые в истории русской мысли подошел к проблеме эстетического аморализма, с чрезвычайной остротой поставив вопрос о расхождении в человеке эстетической и моральной жизни. И, "воспитывая себя суровой школой упреков и поражений", отчаянно боролся против себя самого, стремясь к "избавлению от внутренней скверны"…

Тем современникам Гоголя, чья сексуальность и религиозные убеждения не соприкасались, жить было, безусловно, неизмеримо легче. Луи ван Геккерн и Жорж Дантес, Сергей Уваров и Михаил Дондуков - как и многие иные - причин скрывать свои особые друг с другом отношения не видели. И, по существу, не скрывали…

Обе пары весьма известны: первая - в связи со смертью Пушкина, вторая - во многом благодаря злым пушкинским насмешкам...

С 1826 г. барон ван Геккерн был голландским посланником при русском дворе. Осенью 1833 г. на постоялом дворе где-то в Германии он встретил мечущегося в горячке от простуды Жорж-Карла Дантеса. Любовь у Геккерна родилась мгновенно; вдвое старше двадцатилетнего юноши, он выходил его и усыновил. Прекрасный эльзасец Дантес, в 22 года корнет Кавалергардского полка, белокурый, высокий, обаятельный, застреливший в 1837 г. Пушкина и сам благополучно доживший до 1895 г., был, по мнению Ротикова, с Геккерном неразлучен до смертного одра последнего. Бравый парень, юный повеса… Стройный, задорный, туповатый - словом, идеал, как наверняка оценили бы его в нынешней гей-тусовке…

Легкость бытия Дантеса со товарищи непринужденно отразилась в образах, созданных в дни недавнего пушкинского юбилея Владиком Монро и Димой Волчеком "под обложкой" виртуального журнала "Дантес". Вот и Маруся Климова вопреки всему предпочитает Дантеса Пушкину. Его последовавшая за смертью Пушкина женитьба на невзрачной княжне, сестре вдовы Натальи Гончаровой, "хранившей о ней отблеск-воспоминание", кажется Климовой слишком неземной, чтобы в реальности быть таковой. "Скорее, в его поступке сквозит равнодушие к женщинам, считает Климова, и ему, в сущности, было все равно, на ком жениться, поскольку женщины его особенно не интересовали… Дантес был красив, а красота - сугубо мужское дело. К тому же, договаривает Климова, нет ничего более банального и пошлого в этом мире, чем любовь мужчины к женщине и наоборот. Не представляю даже, что нужно было бы сейчас предпринять, чтобы хотя бы чуть-чуть оживить это плоское чувство".

И сколько таких было вокруг него, повесы-Дантеса: двадцатилетние шалуны-князья Иван Гагарин и Петр Долгоруков, шалуны-корнеты, шалуны-дуэлянты, артисты, иностранцы; шалунам несть числа!..

"Расположение к мужеложеству в Петербурге было так развито, что собственно невскопроспектные проститутки начали ощущать страшное к себе пренебрежение, а их хозяйки испытывали дефицит. Вследствие этого девки, гуляя партиями, стали нападать на мальчишек и нередко сильно били их… и тогда на Невском происходили битвы, доходившие иногда до порядочного кровопролития", - цитирует Ротиков "мемуар" петербургского старожила Владимира Бурнашева о "педерастическом разврате" в столице в гоголевские времена. "Все это были прехорошенькие собой форейторы… кантонистики, певчие различных хоров, ремесленные ученики опрятных мастерств, преимущественно парикмахерского, обойного, портного, а также лавочные мальчики без мест, молоденькие писарьки военного и морского министерств, наконец даже вицмундирные канцелярские чиновники различных департаментов".

Развеселой притчей стал конфуз придворного советника и литератора князя Владимира Мещерского, застигнутого однажды прямо в Зимнем дворце то ли с барабанщиком, то ли с флейтистом. О нем говорили и писали не раз, что "употребляет-де молодых людей, актеров и юнкеров, и за это им протежирует… Для определения достоинств задниц его жертв у него заведен биллиард".

"Употребляет и протежирует"… О, так живо знакомое и милое сердцу явление российской старины!

Современник Гоголя, известный поэт-сентименталист Иван Дмитриев, бывший при Александре I министром юстиции, запросто окружал себя на службе пригожими молодыми чиновниками, которые делали карьеру, становясь его возлюбленными.

Граф Сергей Уваров, женатый с 25 лет на графине Екатерине Разумовской, открыто поддерживал своего любимчика Мишу Дондукова-Корсакова и, будучи бессменно в течение 37 лет президентом Академии наук, сделал его вице-президентом. В 1835 г. Пушкин написал в дневнике относительно Уварова, что, мол, крал казенные дрова, у министра Канкрина был на посылках, начал блядью, продолжил нянькой, с бардашом Дундуком милуется и прочее, и прочее…

Своего интереса к мужчинам не скрывал еще один близкий приятель шестнадцатилетнего тогда Уварова по службе в Иностранной коллегии - граф Дмитрий Блудов, возглавлявший впоследствии Комитет министров и Государственный совет, с 35 лет женатый на княжне Щербатовой, старшей него на 8 лет… Известный мемуарист Филипп Вигель, всегда желчный и язвительный, нашел, однако ж, для графа Димочки теплые выражения, написав, что тому была близка "непорочная любовь с ее чистейшими нежнейшими восторгами и дружба, весьма немногим прежде, ныне же почти никому непонятная".

О самом же Вигеле тоже писали многие, и Пушкин в их числе, но прежде остальных он сам о себе написал много - откровенно, без экивоков и недомолвок; прямо заявлял, что он - гей. В дневнике Пушкина есть и такая насмешливая, добрая строчка о Вигеле: "Я люблю его разговор - он занимателен и делен, но всегда кончается толками о мужеложестве…" С Вигелем, кстати, был некогда близок и дружен француз-писатель и мемуарист Ипполит Оже, 17-летним мальчишкой сбежавшим в Россию вослед литератору Николаю Евреинову, тогда - офицеру русской гвардии, вступившей в Париж в 1813 г.

И Пушкина упрекали, что портрет Вигеля был у него наперед портрета Натальи Гончаровой... Над страстями Филиппа поэт иронизировал, но беззлобно, а оказавшись в Бессарабии, зазывал того в "проклятый город Кишинев", соблазняя некой парой красавцев-братьев, в чьих сердцах его любовные стремления нашли бы, по представлениям поэта, живой отклик…

Не столь доброжелательно, но явно с большим знанием дела о сексе между мужчинами писал Михаил Лермонтов. Два из пяти непечатных юнкерских стихотворений поэта, знаменитое "Тизенгаузену" и грубоватая "Ода нужнику", имеют темой вольную любовь между юнкерами. Их ласковые встречи описаны, надо заметить, с изумительной конкретностью и живостью; все изложено на манер доподлинных свидетельств очевидца…

Не о них ли - тех, чью "растрепанную жизнь" во всем определяли веления воспламененных для утех членов, - создал Гоголь свой "Нос"?

Впервые появившаяся в пушкинском "Современнике" эта гоголевская повесть была снабжена припиской поэта, основавшего и редактировавшего этот журнал, что ее автор-де долго не соглашался на публикацию "этой шутки, но мы нашли в ней так много неожиданного, фантастического, веселого, оригинального, что уговорили его позволить нам поделиться с публикой удовольствием". Вот и впрямь изрядное удовольствие - посмеяться над сбежавшим и зажившим в мундире статского советника самостоятельной жизнью носом майора Ковалева, представляя на его месте беглый мужской член… И зачем нужен сам майор, покуда есть его член, обошедший своего хозяина на два чина? Ну и кто же, вволю насмеявшись над чужим мальцом-беглецом, не потянется теперь к собственному члену, чтобы убедиться, что он покуда еще на положенном ему месте?..

У Баркова - помните? - полустолетием раньше гоголевского носа убегал усеченный красный язык инока Епитафия, паривший в воздухе и вернувшийся наконец к своему владельцу: "На руке моей ворошится живехонек". На руке ворошится… Живехонек…

Владимир Набоков обращал внимание на то исключительное место, которое занимает образ носа - или, может, мужского члена? - в гоголевской "поэтике": "Нос лейтмотивом проходит через его сочинения… То один, то другой герой появляются на сцене, так сказать, везя свой нос в тачке или гордо въезжая с ним… Нюханье табака превращается в целую оргию… Из носов течет, носы дергаются, с носами любовно и неучтиво обращаются… Орган, который в юношеских его сочинениях был всего-навсего карнавальной принадлежностью, взятой напрокат из дешевой лавочки готового платья, именуемой фольклором, стал в расцвете его гения самым лучшим его союзником."

Итак, законная, элементарная часть вашего, милый и озабоченный читатель, мужского естества отделилась и объявила себя независимым господином, персоной грата, отняла у вас спокойствие и достоинство, сделав вас - прежде полноценного человека-хозяина - униженным искателем собственного взбунтовавшегося придатка. Не напоминают ли вам, беспокойный читатель, ваши беспрестанные хлопоты и непрерывный поиск для себя нового чужого члена известные хождения гоголевского майора Ковалева по газетному и полицейскому ведомствам в надежде восстановить справедливость и возвратить себе свою естественную принадлежность? Вот он, фейерверк нетленных "глюков" Никоши Гоголя - на наших глазах: и тщеславная ярмарка членов на московской "гей-авеню" промеж Манежа и Пушкой, каждый вечер предсказуемо "превращающаяся в целую оргию", и "творческий эксклюзив" (по определению Галины Волчек) примы "Современника" Марины Нееловой на Другой сцене именитого театра в шинели Акакия Башмачкина, неизбежно производящий "оргию" на глянцевых страницах гламурных журналов!

Беглый нос-член в мундире стал еще в гоголевские времена ходовой шуткой; в потаенном альбоме неподцензурных рисунков Александра Орловского, "быстрым пером" которого некогда восхищался Пушкин, сокрыты настоящие шедевры вольной графики, поражающие размахом воображения и непринужденностью штриха. Символы сексуальности - в том числе, носы - живут на орловских, как на гоголевских, листах своей причудливой жизнью, перевоплощаясь то в лошадь, то в петуха, то в крепость, то в лицо, схожее с тем или иным его современником… Не такие ли лица - с членами торчком на месте носов - рисовались тезкам-приятелям Гоголю и Языкову, развлекавшимся ежедневно на собственный манер на сон грядущий?

Гоголь был одержимым модником; его жадный интерес к "современным фасонам" превратился в признанное пожизненное хобби. Эта страсть, помноженная на его нелюбовь к зимним морозам, производила комичные ситуации.

Вернувшись в ноябре 1838 г. из-за рубежа в Петербург, писатель остановился в апартаментах Василия Жуковского в Зимнем дворце. Однажды к нему неожиданно нагрянули, ворвавшись в комнату без стука, Жуковский и Сергей Аксаков. Никоша предстал перед ними в невообразимом костюме: на ноги, доходя выше колен, были натянуты толстые шерстяные носки, наглухо застегнутый жакет дополняли вельветовый спенсер и фланелевый камзол, вокруг шеи был обмотан огромный цветной шарф, а голову венчал вышитый золотом дамский малиновый кокошник. Гоголь ничуть не был смущен; он лишь поинтересовался, какая неотложная надобность привела вдруг гостей к нему в дом, и отговорился, выпроводив их, охотой продолжить работать… Никошину страсть к тряпкам разделял и Саша Данилевский; друзья неизменно заказывали "пошитье самое отличное фрака по последней моде".

Гоголь был и прирожденным кулинаром. "Нельзя было без смеха и удивления смотреть на стряпающего Гоголя, - вспоминал Аксаков. - Он так от всей души занимался этим делом, как будто оно было его любимое ремесло, и я подумал, что если бы судьба не сделала Гоголя великим поэтом, то он был бы непременно артистом-поваром…". В "Мертвых душах" еда в ее самых различных проявлениях стала, по сути, полноправным героем поэмы, выйдя в ряд с другими персонажами повествования; сраженный кулинарным духом "Душ" писатель Андрей Белый в шутку высказался в ее адрес так: да это не Илиада вовсе, а Жратвиада какая-то, ей-богу!.. К слову сказать, никто до Никоши не описывал и мир женской моды с таким мастерством, азартом и знанием дела, как сокрытый втуне великий кутюрье Николай Гоголь!

Маруся Климова вторит Анне Ахматовой, считавшей Гоголя самым необъяснимым русским писателем: "Гоголь - бесспорно, самая загадочная фигура во всей русской литературе. Редкий, с трудом поддающийся обработке алмаз…"

К Никоше многие были нерасположены. Погодин своих чувств не скрывал, писал Гоголю обидное и злое: "Когда ты затворил дверь, как будто гора свалилась у меня тогда с плеч. Ты являлся, кроме святых, высоких минут своих, отвратительным существом…" Василий Розанов, самый безжалостный из русских критиков Гоголя, писал в начале 90-х годах: "Он был до такой степени уединен в своей душе, что не мог коснуться ею никакой иной души", - а потом, в феврале 1918 г.: "Я всю жизнь боролся и ненавидел Гоголя: и в 62 года думаю: ты победил, ужасный хохол!"

Еще более нелепыми кажутся попытки критиков защитить Гоголя от мнимой угрозы "безвкусного и произвольного домысливания" (К.Мочульский) интимных сторон его жизни, сгладить неровные углы и заполнить на свой лад лакуны, втиснуть Никошу живого, непричесанного в стандарт, не весть кем сработанный по меркам собственных куцых представлений о гении.

Возможно, не будь Гоголь колоссом, классики-литературоведы отмахнулись бы от него, несложившегося гея-забияки, как отмахнулись некогда от Миши Кузьмина, Коли Клюева, Жени Харитонова; но он им дорог - и потому они готовы были биться в кровь с любым, кто углядит в нем гея - пусть даже виртуального, несбывшегося, мнимого, но ненормативного, иного, другого…

Но он дорог и нам - дорог таким, каков он был: заполоненным жизнью безудержным фантазером, мистификатором и насмешником, и влюбчивым, и страшившимся любви, не позволившим себе того, что считал для себя неприемлемым. "Сгоравшим" страстной жаждой по совершенству.

Равшан Байгарин,

с благодарностью учителям Андрею Синявскому, Игорю Кону, Марусе Климовой и Константину Ротикову

О людях, упомянутых в этой публикации · Николай Васильевич Гоголь

· Николай Васильевич Гоголь